炯见 | 楼市调控拐点来临

2017-04-10 00:00:00浏览次数:load...

4月6日,中国住房和城乡建设部官网发布了《住房城乡建设部 国土资源部关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》。这份通知发布时间是4月1日,延迟到6日才得以公布,市场人士认为,没有在第一时间公布不是因为这个通知不重要,恰恰是因为这个通知太重要,必须选择特定的时间点予以公布才显示其重要性。因此避开了清明节、避开了雄安新区的世纪热点,选择在清明假期结束的第二天公布,足见这一通知的重要性以及管理层的重视程度。

通知全文言简意赅,全文只有不到2100字,但在这2000多字的字里行间传递出的信息量却是巨大的:

通知从土地供给的计划编制与发布、精准化供地政策、土地出让的调控措施以及商品住房、保障房供应管理、供地及楼市调控的责任主体以及问责思路等方面给出明确、细致的政策意见。

在实施一城一策、分类调控以来,各级地方政府在调控问责的压力之下,或被动或主动地启动对房地产市场的宏观调控。调控一年来,各级地方政府在交易环节的分类调控措施大多还是在需求侧进行的调控。虽然房价短期已经得到抑制,但房价上涨的预期依旧高涨,而在供给侧,各级地方主管部门大多办法不多或者不愿出手,导致调控压力依然巨大。

华燕房盟总裁胡炯表示,这一次的政策出台,显然是希望通过对供给侧的管理,抑制地方政府的土地财政饥渴,增加市场供应,降低土地成交价格,从供应端把地价、房价管起来,从而抑制市场炒作预期、平抑房价上涨的预期 。

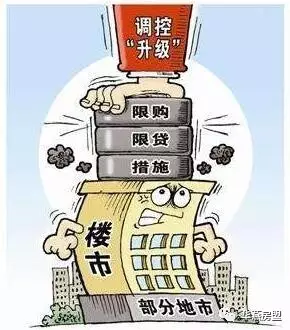

一季度,各地热火朝天出台的基于限制交易的种类繁多的楼市调控政策,虽然让商品住房的成交量出现了巨量萎缩,房价得到了有效地抑制。但是各地土地市场的疯狂却成功地将这些成果化为乌有。数据显示,今年1-3月,全国300个城市的土地成交面积同比减少了3%,但土地出让金却同比增加了51%,成交楼面均价同比上涨了55%,一些热点城市甚至出现无地可供的尴尬局面。

地价在楼市强势调控的大背景下大幅上涨不能不说是一个讽刺:在作为面粉的土地价格持续暴涨的情况下,再通过限购、限贷等调控政策抑制需求,来控制住的房价还有什么意义?

这是第一次管理层调控地方政府土地财政的重大决策。事实上,通知中也可以看出管理层对于地方政府主管部门的土地市场调控的不满。既然你们不愿意或者没能力把地价给我控制住,那么你们就定期把土地出让计划拿出来公布,按照我的要求来出让土地,当然你也可以自己想办法,但是不管是区域性总价,还是土地单价,或是楼面价,一律不得出现新高。当然,你也别想数据上做文章,一经发现我是要严格追究的,情节严重的还不是丢乌纱的问题了。当然,如果这样还是不能控制住房价,那么年底的时候,我们就再好好谈谈吧!

本轮楼市调控的最大特点是一城一策,精准调控,这也是通知的核心精神。在土地供应上,通知明确要求:凡是库存6个月以下的,不仅要显著增加土地供应,还必须加快供地的节奏;6-12个月的,必须增加供地;18-36个月的,减少供地;36个月以上的,直接停止供地。并且供地要“通过‘限房价、竞地价’、‘限地价、竞房价’、超过溢价率一定比例后现房销售或竞自持面积等,坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况。”在开发环节“要建立商品住房建设项目行政审批快速通道”,“严格按照合同约定及时开工、竣工,加快商品住房项目建设和上市节奏,尽快形成市场有效供应”。“严肃查处拖延上市、变相捂盘的项目”。

总的一个原则,胡炯认为,热点城市土地主管部门要加快供地节奏,控制供地价格,推动新建项目快速入市以平抑需求,平衡供求关系。任何不作为、乱作为的土地出让行为或者捂地、捂房行为都会受到严肃查处。

“房子是用来住的、不是用来炒的。”还在对楼市暴涨抱有幻想的投资者们,是时候该放下幻想了,胡炯认为,本轮调控在出台大量限制交易的短期性政策的同时,从这个通知开始,追求楼市调控长效管理机制的政策将会陆续出台。

无论是通知中要求各地编制的3年-5年的供地计划、中长期的棚户区改造计划以及增加租赁住房有效供应、大力发展公租房、共有产权房等政策要求,抑或近期公布的不动产登记年底全国联网制度、未来的房产税政策等等,我国房地产市场的长效管理机制已经逐步形成管理框架。

胡炯认为,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”这一定位,未来商品房市场、租赁市场、保障房市场将有望在调控体系内三分天下。

以此为契机,今年的楼市调控的拐点可能真的已经到来!

当政府真的铁了心限制房价后,只有你想不到的,没有它做不到的!

这个时候如果还是不能清醒地认知风险,可能你危险已经不远。

附:《住房城乡建设部国土资源部关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》

各省、自治区、直辖市住房城乡建设厅(建委、房地局、规划局)、国土资源主管部门:

为贯彻落实党中央、国务院关于房地产工作的决策部署,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位,加强和改进住房及用地供应管理,改善住房供求关系,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展,现就有关事项通知如下:

一、合理安排住宅用地供应

(一)强化住宅用地供应“五类”调控目标管理。住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模,去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。各省级国土资源主管部门要按照“五类”(显著增加、增加、持平、适当减少、减少直至暂停)调控目标,加强对本地区市县住宅用地年度供应计划编制和实施工作的监督指导,并将地级以上城市、地州盟所在地和百万人口以上县(县级市)的计划实施情况每半年汇总一次报国土资源部。

(二)尽快编制公布住宅用地供应三年滚动计划和中期规划。各地要结合国民经济和社会发展五年规划、城市总体规划、土地利用总体规划等,依据住房现状调查、需求预测以及在建、在售住房规模等,立足当地经济社会发展和资源、环境、人口等约束条件,尽快编制住房发展规划和年度计划,统筹安排中期(五年)和近三年的住房建设所需用地。2017年6月底前,地级以上城市、地州盟所在地和百万人口以上的县(县级市)应编制完成住宅用地供应中期(2017-2021年)规划和三年(2017-2019年)滚动计划,并向社会公布。

(三)保证住宅用地供应平稳有序。各地要根据商品住房库存消化周期,适时调整住宅用地供应规模、结构和时序,对消化周期在36个月以上的,应停止供地;36-18个月的,要减少供地;12-6个月的,要增加供地;6个月以下的,不仅要显著增加供地,还要加快供地节奏。各地要建立购地资金审查制度,确保房地产开发企业使用合规自有资金购地。经国土资源部门和有关金融部门审查资金来源不符合要求的,取消土地竞买资格,并在一定时间内禁止参加土地招拍挂。要结合本地实际和出让土地的具体情况,灵活确定竞价方式,包括“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价”、超过溢价率一定比例后现房销售或竞自持面积等,坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况,严防高价地扰乱市场预期。

二、科学把握住房建设和上市节奏

(四)加快在建商品住房项目建设进度。住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市,要建立商品住房建设项目行政审批快速通道,提高办事效率,严格落实开竣工申报制度。要严格执行土地利用动态巡查制度,督促房地产开发企业及时足额缴纳土地出让价款,并严格按照合同约定及时开工、竣工,加快商品住房项目建设和上市节奏,尽快形成市场有效供应。

(五)加强商品住房项目预售管理。住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市,对具备预售条件拖延上市、变相捂盘的项目,要严肃查处。落实房地产成交价格申报制度,严格执行明码标价、一房一价制度。加强商品住房项目预售价格管理,督促房地产开发企业合理定价。

(六)增加租赁住房有效供应。建立健全购租并举的住房制度,培育和发展住房租赁市场。将新建租赁住房纳入住房发展规划,采用多种方式增加租赁住房用地有效供应。鼓励房地产开发企业参与工业厂房改造,完善配套设施后改造成租赁住房,按年缴纳土地收益。在租赁住房供需矛盾突出的超大和特大城市,开展集体建设用地上建设租赁住房试点。鼓励个人依法出租自有住房,盘活存量住房资源。

三、加大住房保障力度

(七)扎实推进棚户区改造。各地要落实好土地、财税、金融等支持政策,加快棚户区改造项目建设,加强配套设施建设和公共服务,确保完成2017年600万套棚户区改造任务。统筹做好2018-2020年棚户区改造三年计划。商品住房库存量大、市场房源充足的三四线城市,棚户区改造要以货币化安置为主,避免重复建设。

(八)继续发展公租房、共有产权房。各地要转变公租房保障方式,实行实物保障与租赁补贴并举,推进公租房货币化。超大、特大城市和其它住房供求矛盾突出的热点城市,要增加公租房、共有产权房供应,扩大公租房保障范围,多渠道解决中低收入家庭、新就业职工和稳定就业的外来务工人员的住房问题。做好保障性住房分配管理,加强信息公开,确保公平分配。

四、强化地方主体责任

(九)落实房地产工作责任制。省级住房城乡建设、国土资源主管部门要按照省级人民政府负总责、市县人民政府抓落实的房地产工作责任制要求,加强对本地区各市县主管部门的分类指导,加强监督检查。市县主管部门要贯彻落实好中央及省级的各项政策措施,明确本地区优化住房及用地供应的目标、路径、步骤和责任人,确保如期实现工作目标。鼓励各地在中央政策框架内积极探索、出台有力的政策措施。

(十)强化约谈问责。对工作不力、市场出现较大波动、未实现调控目标的地方,住房城乡建设部、国土资源部将对有关地方主管部门和责任人约谈问责。对虚假编造、采用技术性手段调整相关统计数据的,严格追究有关人员的责任;情节严重的,依法依规严肃处理。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国土资源部

2017年4月1日